| |

|

Inhaltsverzeichnis |

|

|

Lage

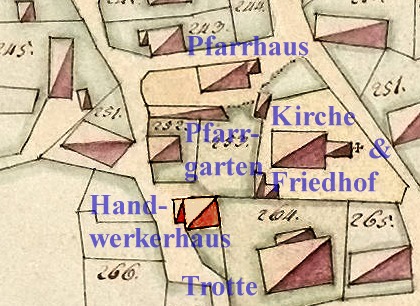

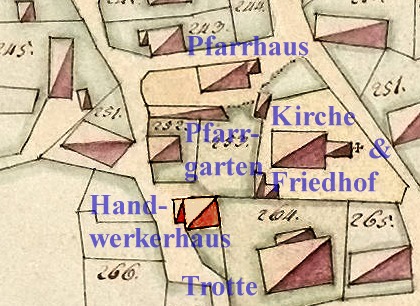

Die früheste bekannte, vollständige und maßstäbliche Darstellung des Ortes Gurtweil aus der Mitte des 18. Jahrhunderts zeigt, dass der gesamte „Gurtweiler Bann” seine Ostgrenze an der Schlücht hatte. Die Besiedlung endete im Osten am Mühlebach —sprich, mit gebührendem Abstand zur damals noch wilden Schlücht—, im Süden endete das Siedlungsgebiet mit den Schlossgebäuden —das landwirtschaftlich bewirtschaftete Schlossareal innerhalb der Schlossmauer nicht mitgerechnet—, gegen Westen findet man damals die letzten Häuser bei den heutigen Adressen Prälatenweg 12 u. 14 und im Norden steht das letztes Haus (heute Rebbergweg 4) bereits etwas abseits des Ortsetters, der mit der heutigen Leo-Behringer-Straße endete.

Lage des Handwerkerhauses

innerhalb der Siedlungsfläche

zwischen 1766 und 2015 |  |

Im Zentrum lag das Grundstück des heutigen Friedhofs (damals Pfarrgarten), um das herum sich, neben zwei abgegangenen Gebäuden (ein noch unbestimmtes Haus und die Pfarrscheune) und einer "Totenkapelle", das Pfarrhaus, die Kirche und das Handwerkerhaus, Prälatenweg 1, befanden. Beim Handwerkerhaus blieben über die Jahrhunderte der ursprüngliche Grundriss und die originale Bausubstanz fast vollständig erhalten. Lediglich die Anschleppung an der Westseite des Wiederkehrgiebels, die das Erdgeschoss der Scheune für die Viehhaltung tauglich machte, ist verschwunden. Das Pfarrhaus, früher Amtshaus, und die Kirche, die zwischenzeitlich erneuert wurden (1707, 1740), stehen noch an ihrem von alters her angestammten Platz. Der Turm wurde erst 1840 angebaut. Die Totenkapelle und die Pfarrscheune wurden 1780 abgerissen und die heutige Pfarr- oder Zehntscheune erbaut. Das ehemalige Gebäude zwischen Pfarrscheune und Handwerkerhaus ist möglicherweise von Dorfbrand 1803 betroffen gewesen und wurde nach bisheriger Recherche 1806 zum Pfarrgrundstück hinzu erworben.

Grundstück

Handwerkerhaus und Umgebung

Grundstücksgrenzen zwischen 1766 u. 2015 |  |

Das Grundstück wandelte sich im Gegensatz zum Haus über die Jahrhunderte mehrfach.

1766 war es, wenn die damalige Darstellung so richtig interpretiert ist, ein Anhängsel des Trotten-Grundstückes mit der Nr. 264, das nur in seiner Nutzung zeichnerisch abgegrenzt dargestellt wurde[1]. Das Haus hatte deswegen kein eigenes Grundstück und nahm eine Fläche von ca. 168m² ein. Zum Haus gehörte, wie uns der Plan zu vermitteln scheint, der fast dreieckige Hausgarten im Süden, der eine Fläche von ca. 157m² umfasste. Die noch unbebauten Grundstücke auf der Westseite der „Dorfstraße” wurden bereits anfang der 1770-er Jahre mit den Vogtshaus, heute Prälatenweg 3, überbaut.

Nachdem 1806 durch den Übergang an Baden die Jahrhunderte herrschende Feudalherrschaft ein Ende gefunden hatte, wurde das Grundstück vollständig abgemarkt. Durch den Schul- u. Rathausbau 1828(1864) (heute Rathaus - ohne den Nordteil, heute Feuerwehr und Probensaal) erhielt das Grundstück einen neunen Zuschnitt und stellt sich in der badischen Flurkarte von 1883, wegen der Nutzungsunterscheidungen, dreiteilig dar. Das Hausgrundstück umfasste zu dieser Zeit mit den Erschließungsflächen ca. 252m², der Hausgarten „a” im Süden, neben dem Schulbaumgarten, ca. 123m², der Grundstücksteil „b” im Osten ca. 81m². Das Haus erhielt jedoch nur auf drei Seiten Erschließungsflächen. Der Nordgiebel des Hauses blieb gleichzeitig auch Grundstücksgrenze und wurde beim Bau der Mauer um den damaligen Pfarrgarten integriert. Ein Rest der damaligen Kirchenmauer findet sich heute noch als Nordmauer des Holzschopfes.

Die Deutsche Grundkarte vom Jahr 1981 zeigt an der Nordgrenze keine Veränderung. Jedoch durch die Erweiterung des Rathauses nach Norden im Jahr 1954 durch Anbau einer Milchstation und des darüber liegenden Gemeindesaals wurde der Grundstückszuschnitt erneut angepasst. Im Süden wurde der Hausgarten stark beschnitten und aus dem Schulbaumgarten eine kleine Fläche zugeschlagen. Die Gesamtfläche des Grundstücks verringerte sich damit von ca. 456m² auf ca. 435m².

Nach 1981 wurde eine neue Kirchenmauer zwei Meter nach Norden bzw. Osten vom Handwerkerhaus inklusive Holzschopf abgesetzt errichtet, was zur heutigen Grundstücksbegrenzung und Fläche von gut 460m² führte. Die genaue Ursache für die Grenzverlegung ist noch nicht recherchiert.

Bauweise

Die baulichen Besonderheiten des Hauses verdienen eine eingeständige Betrachtung, die auf der Webseite Bauweise und Konstruktion vorgenommen wird.

Alter und Erstnennung

Eine noch ungeklärte Frage ist jene nach dem Alter des Handwerkerhauses. Und nicht zuletzt lässt die ursprüngliche Bauweise mit Stufengiebel, Sparrendach robusten Mauern und Eichenbalken die Frage aufkommen, ob es überhaupt ursprünglich ein Handwerkerhaus war? Im späten Mittelalter und in den folgenden Jahrhunderten der Feudalherrschaften waren eigentlich nur der Adel und der Klerus in der Lage derart massive Bauten zu finanzieren. Nur wenige andere Gebäude, wie z. B. Mühlen, die der Wasserkraft trotzen mussten, wurden derart massiv gebaut. Die Ausbildung eines Stufengiebel war in dieser Zeit eine typische Demonstration der wirtschaftlichen Potenz des Bauherrn und findet sich bei Schlössern und Vogteihäusern gleichermaßen. In unmittelbarer Nachbarschaft hat das Gurtweiler Schloss einen Stufengiebel.

Ortszentrum von Gurtweil

unter st.-blasischer Herrschafft |  |

Urkundlich lässt sich das Handwerkerhaus fast aus der gleichen Zeit schriftlich und zeichnerisch belegen.

Der schriftliche Beleg ergibt sich aus dem Häuserverzeichnis zur Feuerversicherung, die St. Blasien in seinem Herrschaftsgebiet 1766 eingeführt hatte. Unter den 39 einzeln aufgeführten Gebäuden waren alle bis auf 5 Häuser Holzbauten. Von den fünf Steinbauten hatten nur zwei Gebäude(Nr. 21 u. 36) zwei Stockwerke und einen Gewölbekeller. Von diesen zwei Gebäuden gehörte eines dem Müller Andreas Stiegler, dieses sollte also eine Mühle gewesen sein, das andere Gebäude(Nr. 21) gehörte dem Josef Zuber, ein Familienname, der uns beim ersten aus dem Grundbuch bekannten Eigentümer wieder begegnet.

Den zeichnerischen Beleg für das Handwerkerhaus bildet eine Karte, die zwar nicht datiert ist, jedoch mit hoher Sicherheit aus der Zeit der Feuerversicherung war oder sogar im Zusammenhang mit derselben erstellt wurde. Der nebenstehende Ausschnitt ist aus dieser Karte, die alle Häuser Gurtweils maßstäblich und mit hoher Genauigkeit darstellt. Lediglich die Nordausrichtung weicht von der heutigen um etwa 12 Grad nach Westen ab.

Eigentümer & Gewerke

Der Schmied |

|

Dass der Schmied Josef Zuber(*1724-†1804) um 1766 Eigentümer des Gebäudes (damals Haus Nr. 9) war erscheint zwar nach der oben genannten Begründung schlüssig bewiesen zu sein, jedoch erlauben noch zwei Gründe Zweifel zu hegen. Einerseits hatte Josef Zuber zusammen mit Genovefa Gampp, die er 1749 heiratete, neun eigene Kinder, wovon mindestens ein Sohn, Jakob, heiratete und bis 1834 lebte und dennoch ist der nächste nachweisbare Eigentümer wahrscheinlich ein Neffe des Josef. Andererseits sind bislang im Haus noch keine Spuren aufgetaucht, die sich einer früheren Schmiedewerkstatt sicher zuordnen lassen. Der Fund von zig kg Eisenteilen im Boden auf einer bisher noch kleinen untersuchten Wiesenfläche beim Haus könnte zwar teilweise auf eine Schmiede zurückzuführen sein, doch ist dies wiederum nur ein weiteres Indiz.

|

Der Uhrmacher |

|

Bei der ersten Eigentumsübergabe, die im Grundbuch von Gurtweil verzeichnet ist, taucht als übergebender Eigentümer der Uhrmacher Simon Zuber(*1747-†1827) auf. Dabei sollte wegen der Unsicherheiten beim ersten Eigentümer nicht unerwähnt bleiben, dass auch sein Vater Johannes Zuber, der ebenfalls das Uhrmacherhandwerk ausübte, ein „Steinhaus” hatte, für welches jedoch kein Gewölbekeller aufgelistet wurde. Dass die Erwähnung des Gewölbekellers evtl. damals vergessen oder die Gebäudeliste fehlerhaft wiedergegeben wurde, oder gar der Gewölbekeller nachträglich eingebaut wurde, ist zwar unwahrscheinlich aber auch nicht völlig auszuschließen. Die verbleibenden Zweifel lassen sich wahrscheinlich dann beseitigen oder erhärten, wenn auch der Eigentumswechsel dieses Hauses untersucht ist.

Der Uhrmacher Simon Zuber und seine Frau Verena Hauser, die er 1778 heiratete, waren jedenfalls im Jahr 1820, als sie das Haus an ihren Sohn übergaben, die Eigentümer. Die Übergabe geschah mit der Zustimmung der drei, von ursprünglich acht, noch lebenden und volljährigen Geschwister des Begünstigten. Wann Simon Zuber in das Eigentum eintrat ist nicht bekannt.

|

Der Schlosser |

|

Dem Schlosser Gallus Zuber(*1780-†1850) kostete die Übernahme des Anwesens ab März 1820 laut Grundbuch 1300 Gulden am barem Geld, wovon die Verwendungszwecke für 1100 Gulden aufgelistet sind. Zusätzlich hat der neue Eigentümer das Leibgeding der Eltern sicher zu stellen. Gallus heiratete im Folgejahr Maria Maier aus Eschbach und vier Monate nach deren Tod im Jahr 1847 Agatha Schmid aus Buch. Nur aus der zweiten Ehe ging ein Kind, Franziska, hervor, das aber nur 14 Tage lebte.

Nach dem Tod des Gallus im Jahr 1850 erbte Agatha Schmid das Anwesen. Zwei Jahre später verkaufte sie das Haus zum Preis von 2600 Gulden, wobei anzumerken ist, dass eine Eigentumsübergabe oder ein Verkauf im 19. Jh. praktisch immer an die Altersversorgung gekoppelt war. Der Käufer musste also das Wohnrecht und die Versorgung des Verkäufers gewährleisten.

|

Der Landwirt |

|

Der Käufer war der Landwirt Josef Klemm(*1824-†1854), der sich zu Beginn des Jahres 1853 mit Martina Bernauer aus Brenden verehelichte. Noch im selben Jahr kam ein Sohn, Donald, zur Welt, der jedoch keine fünf Monate überlebte. Zwei Monate nach dem Tod des Sohnes starb auch der Vater. Hauseigentümerin mit noch vielen offenen Verbindlichkeiten wurde nun Martina Bernauer[2], die Witwe des Josef Klemm. Die Verbindlichkeiten konnte Martina Bernauer in der Folge nicht bedienen, was dazu führte, dass Agatha Schmid über Rechtsmittel versuchte an Ihr Geld zu kommen. Daraufhin verfügte das Bezirksamt am 10. Februar 1855 einen „Liegenschaftszugriff” gegen den Beklagten[3], obschon verstorbenen, Josef Klemm. Am 10 April kam es zu einer ersten Versteigerung, die jedoch mangels hinreichenden Gebotes zu keinem Ergebnis führte. Bei der zweiten Versteigerung am 1. Mai galt die Regel, dass jedes Gebot, das die Bedingungen zu erfüllen verspricht, den Zuschlag erhält. Die Bedingungen waren folgende:

- Der Käufer musste unmittelbar in alle Rechte und Pflichten eintreten,

- der Kaufpreis musste (bei Ratenzahlung) verzinst und in sechs Raten beglichen sowie ein Bürge gestellt werden,

- es gab keine Gewähr für die Maßangaben,

- eine Eintragung von Vorzugs- und Pfandrechten auf Kosten des Käufers bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vorbehalten,

- die Versteigerungskosten werden aus dem Erlös, alle anderen vom Käufer bestritten,

- die auf den Liegenschaften haftenden Staats- und Gemeindeabgaben hat der Steigerer zu bezahlen

Insbesondere die Verpflichtung zum Leibgeding der Zuber Witwe, ihr Wohnrecht und das ihrer Schwester Margarethe Schmid waren wohl das entscheidende Hindernis für eine erfolgreiche Versteigerung des Anwesens. So kam es, dass die Witwe Bernauer selbst, mit Unterstützung des Vinzenz Bernauer als Bürge, ihr eigenes Haus für 725 Gulden ersteigern konnte.

|

Der Wagner |

|

Am 16.August 1855 heiratete Martina Bernauer den in Schmitzingen geborenen, fast 10 Jahre jüngeren, Wagnermeister Martin Bindert. Aus dieser zweiten Ehe der Hauseigentümerin gingen sechs Kinder hervor. Martina Bernauer starb am 21.Dezember 1869 und wurde von ihrem Ehemann, Martin Bindert, und den noch lebenden Kindern beerbt. Das Erbe wurde am 18. März 1870 ins Grundbuch eingetragen, wobei der bis dahin immer genannte, gesondert stehende, Schweinestall nicht mehr auftaucht.

Martin Bindert starb im Mai 1876 und wurde von seinen Kindern beerbt. Die jedoch wollten das Haus nicht behalten und verkauften es am 12. Oktober 1876.

|

Der Landwirt & Ziegler |

Die minderjährigen Kinder, Martin, Karl, Bernhard, Maria Agatha und Mathilde, des Martin Bindert verkauften die ererbten Güter unter Vormundschaft des Mathä Bindert, Wagner in Schmitzingen, und Joseph Isele, Landwirt in Dietlingen, am 12. Oktober und 23. November 1876. Im November ging auch das Handwerkerhaus mit seiner heutigen Lagebuchnummer und der Hausnummer 19a an seinen neuen Eigentümer, Franz Sales Gamp(*1837-†1918), Landwirt und Ziegler. Seit 1869 war er mit Kreszentia Heer(*1844-†1919) aus Schmitzingen verheiratet und hatte mit ihr drei Kinder. Sein Zieglerhandwerk betrieb Sales Gamp sicherlich nicht in seinem Wohnhaus, sondern war Arbeiter in der hiesigen Ziegelei oder deren Mitinhaber, da ja „die Zieglers” der Hausnahme der Gamps ist.[4] Eine Ziegelei ist in Gurtweil schon zu Zeiten der Feudalherschaft aktenkundig und stand, wie Behringer schreibt, etwa an der Stelle des Wasserresvoirs im Wald oberhalb der Emmelwiese. Die Biberschwanzziegel, mit denen das Handwerkerhaus vor Jahr und Tag gedeckt war, könnten auch aus dieser Manufaktur stammen. Ende des 19. Jahrhunderts soll die Ziegelei durch einen übernachtenden Landstreicher Feuer gefangen haben, sei aber danach wieder am selben Ort aufgebaut und weiterbetrieben worden. Später wurde die Ziegelei zwischen der heutigen Indlekofer Straße und dem Seitenweg der Schlüchttalstraße (Nr. 29 u. 29a) bis etwa in die 30er Jahre des 20. Jhs. betrieben.

Nach dem Tod ihres Ehemannes erbte Kreszentia Heer das Anwesen was im August 1918 im Grundbuch eingetragen wurde. Im Mai des Folgejahres, dem Jahr ihres eigenen Todes, verkauft Kreszentia Heer das Anwesen, obwohl mindestens eines ihrer Kinder, Sophia, noch lebte. Augustin starb bereits zwei Jahre nach seiner Geburt(*1876), der Erstgeborene, Adolf, war zu diesem Zeitpunkt mutmaßlich schon in die Schweiz ansässig.

|

Der Schreiner & Messner |

|

1919 wird der Schreiner und Messner Josef Walde(*1878-†1941) durch Kauf Eigentümer des Anwesens. Er war seit 1906 mit Anna Kaiser(*1887) aus Brunnadern verheiratet. Anna Kaiser verstarb jedoch 1929, worauf hin er 1930 Bertha Villinger aus Nöggenschwiel ehelichte. Aus dieser Ehe ging das einzige Kind, Anna Theresia, hervor. Nach dem Tode des Josef Wagner erbten laut Grundbucheintrag vom Juli 1941 seine zweite Ehefrau und seine Tochter das Anwesen, das nach dem Tode von Bertha Villinger 1974 ganz an die Tochter überging.

|

| [1] |

Zur Zeit der Feudalherrschaft war Eigentum an Immobilien im Prinzip ein Monopol des Landesherrn. Von diesem wurden die Rechte an Grund- und Boden sowie den Bauwerken in der Herrschaftspyramide absteigenden verteilt. Oft war noch ein eigenständiger Feudalherr mit umfangreichen Rechten ausgestattet. Begüterte Untertanen waren letztlich noch jene, die ein Lehen oder im Idealfall ein Erblehen ihr Eigen nennen konnten. Die Kleinbauern, sogenannte „Dauner”, nutzten Flächen ohne verbriefte Rechte und waren deshalb auf Gedeih und Verderb auf die Obrigkeit angewiesen. Sie mussten meist einen Nebenerwerb in Form eines Handwerks betreiben und waren somit nicht viel besser dran als das Heer der Mägde und Knechte. |

| [2] |

Hier ist anzumerken, dass es erst in den Folgejahren üblich wurde, dass die Frau den Familiennamen des Mannes annahm. |

| [3] |

Bei Rechtsgeschäften zur Zeit des Großherzogthums spielten Ehefrauen nur eine Statistenrolle, das Rechtsgeschäft wurde immer im Namen des männlichen, hier verstorbenen, Eigentümers vollzogen. Der Name der tatsächlichen Eigentümerin, hier Martina Bernauer, kam nur über den Terminus „Josef Klemm, Witwe” vor. Frauen, wie Kinder, wurden bei solchen Rechtsgeschäften auch immer „bebeistandet”, d. h. ein erwachsener Mann musste ihnen zu Seite gestellt werden.

|

| [4] |

Nach dem Übergang an das Großherzogtum Baden im 19. Jahrhundert entwickelten sich die Bauvorschriften so, dass die Großbrände, die die Orte abwechselnd heimsuchten, vermieden werden. Dabei wurde auf den Bau der Häuser in Stein gedrängt und die Dachdeckung durch Ziegel obligatorisch. Ziegeleien hatten in dieser Zeit Hochkonjunktur und entstanden in allen etwas größerenen Orten, wo der Rohstoff für einigermaßen brauchbare Ziegel vorgefunden wurde. |

Literatur- u. Quellenliste

I. Handschriften

- Grundbücher des 19. Jahrhunderts von Gurtweil.

- Pfarrbücher von Gurtweil

II. Literatur

- Geschichte des Dorfes Gurtweil von Pfarrer Leo Beringer, 1960

III. Karten

- Revisionskarte von Gurtweil aus der Mitte des 18. Jhdts., GLA Karlsruhe

- Revisionskarte des Gurtweiler Banns von 1775, GLA Karlsruhe

- Flurkarten des Großherzogtums Baden von 1883

- Topographische Karte des Badischen Finanz- u. Wirtschaftsministeriums 1942 Stand: 1928

- Deutsche Grundkarte, Landesvermessungsamt Baden-Württemberg Stand: 1981

—

|

|